《认知觉醒》(一)

一、大脑——一切问题的起源

第一节 大脑:重新认识你自己

三重大脑

我们的大脑里,由内到外至少有三重大脑:

年代久远的本能脑:源于爬行动物时代,主管本能

相对古老的情绪脑:源于哺乳动物时代,主管情绪

非常年轻的理智脑:源于灵长动物时代,主管认知

理智脑高级,但是比本能脑、情绪脑弱小。

原因:

(1)理智脑出现时间晚

(2)理智脑成熟时间晚,本能脑完善在婴儿期(2岁),情绪脑完善在青春期(12岁),理智脑在成年早期完善(22岁)

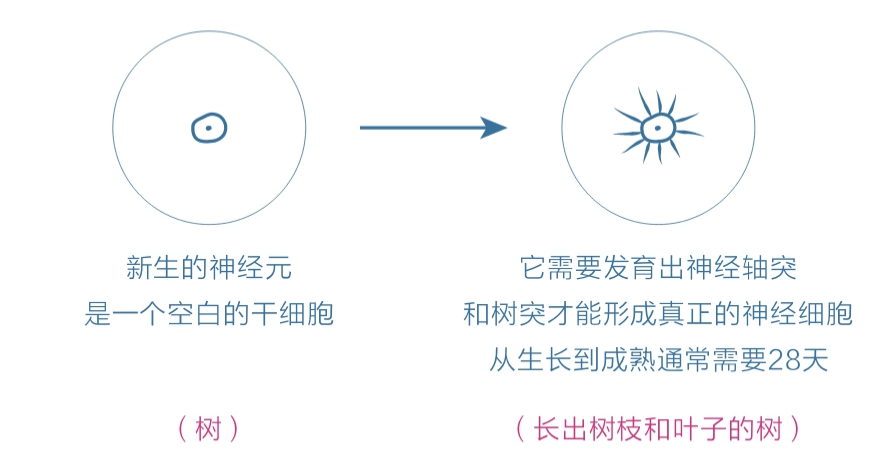

(3)大脑里大约有860亿个神经元细胞,而本能脑和情绪脑拥有近八成,所以它们对大脑的掌控力更强

(4)本能脑和情绪脑掌管着潜意识和生理系统

成长就是克服天性的过程

如果我们习惯感情用事、不假思索,那感性思维就会占据主导;而若是习惯经常思考、时常反思,那理性思维便会占据上风。

习惯之所以难以改变,就是因为它是自我巩固的——越用越强,越强越用。要想从既有的习惯中跳出来,最好的方法不是依靠自制力,而是依靠知识

理智脑不是直接干活的,干活是本能脑和情绪脑的事情,因为它们的“力气”大;上天赋予理智脑智慧,是让它驱动本能和情绪,而不是直接取代它们

第二节 焦虑:焦虑的根源

人类的安全感都源于自己在某一方面拥有的独特优势:或能力,或财富,或权力,或影响力

直面焦虑

焦虑的形式:

- 完成焦虑:因任务过多和时间不足而感到压力,担心无法按时完成所有事情。

- 定位焦虑:因与他人比较而产生的自我怀疑,觉得自己的进度远远落后于预期。

- 选择焦虑:面对过多的选择而无法决定,导致时间被浪费在犹豫不决中。

- 环境焦虑:因外部环境的限制,感到无法掌控自己的生活和发展方向。

- 难度焦虑:面对高难度任务时的无力感,担心自己无法克服挑战。

焦虑的根源

欲望与能力之间差距过大。

(1)急于求成,想同时做很多事;

(2)避难趋易,想不怎么努力就立即看到效果

王小波:人的一切痛苦,本质上都是对自己无能的愤怒。

焦虑的本质:自己的欲望大于能力,又极度缺乏耐心。

第三节 耐心:得耐心者得天下

面对规则:要想有所成就,必须保持耐心,延迟满足。

那些年,我们一起误解过的耐心

人们对耐心这个概念的理解普遍倾向于忍受无趣、承受痛苦、咬牙坚持、硬扛到底

用意志力去对抗——如果做不到,只能说明自己意志力不强。

缺乏耐心,是人类的天性

认知规律,耐心的倍增器

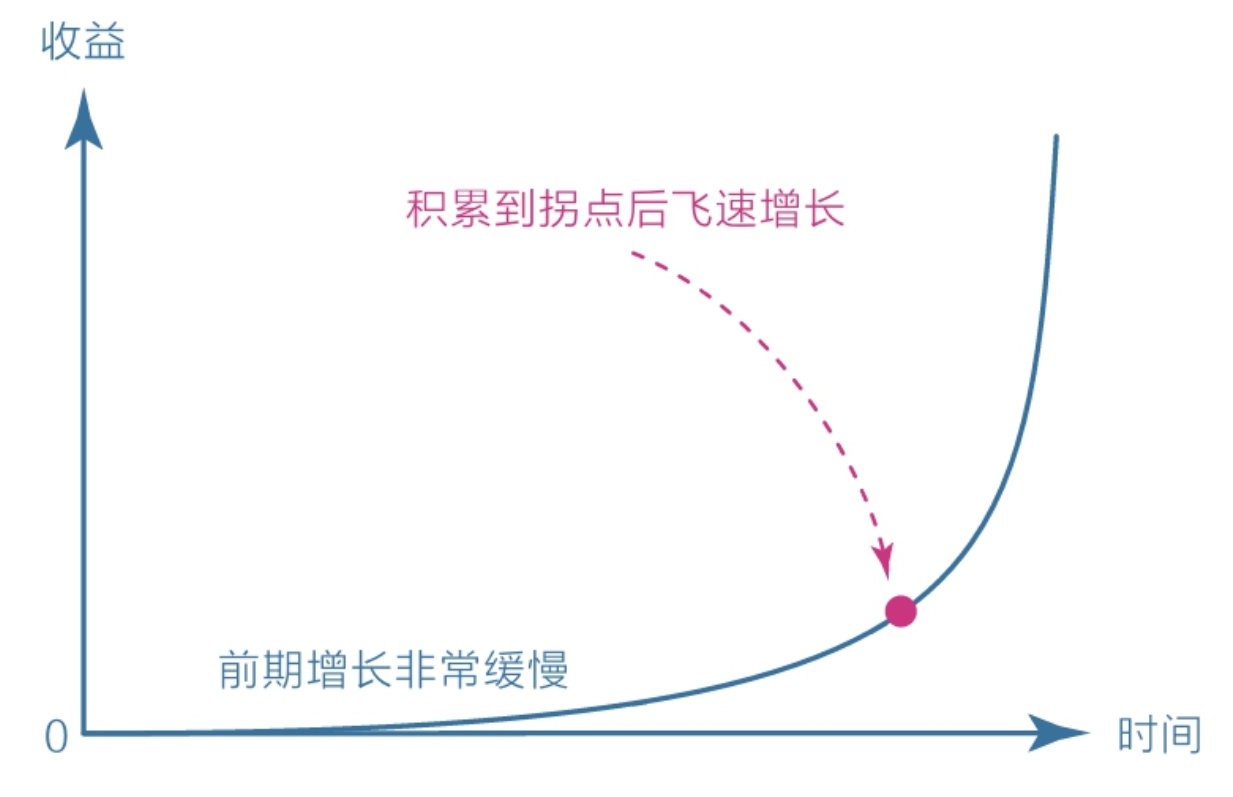

复利效应显示了价值积累的普遍规律:前期增长非常缓慢,但到达一个拐点后会飞速增长

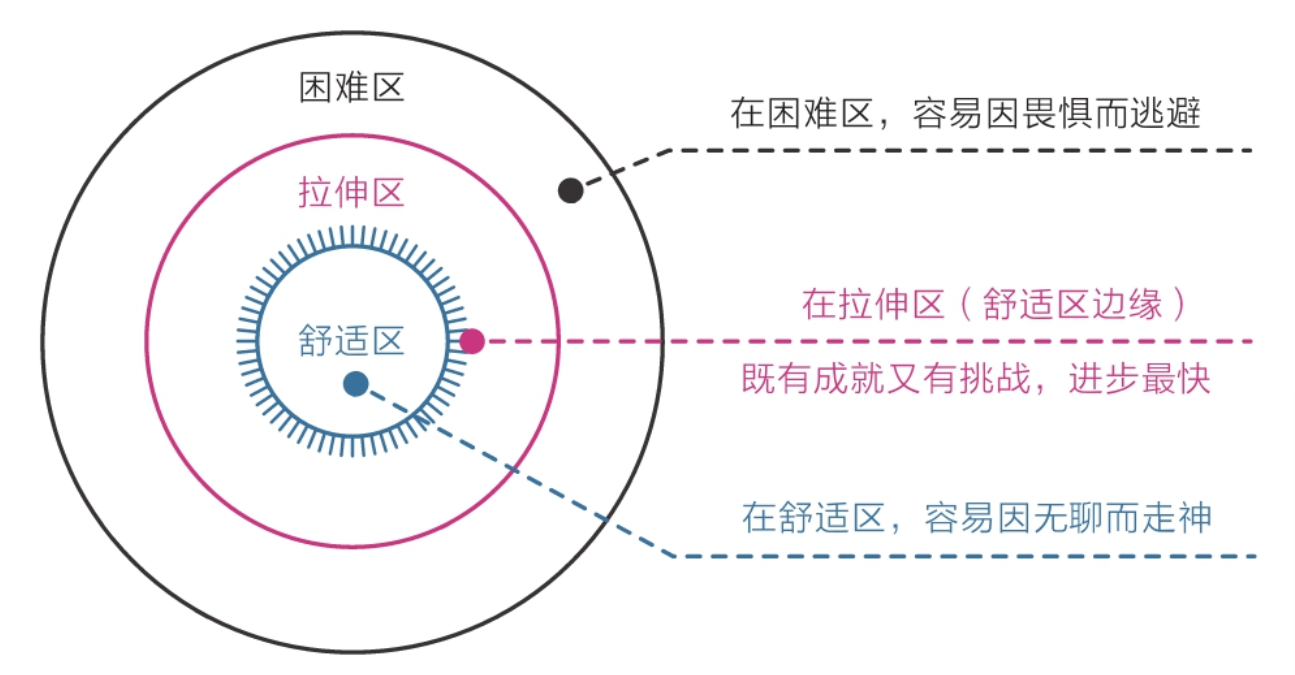

能力成长的普遍法则:无论个体还是群体,其能力都以“舒适区—拉伸区—困难区”的形式分布,要想让自己高效成长,必须让自己始终处于舒适区的边缘,贸然跨到困难区会让自己受挫,而始终停留在舒适区会让自己停滞

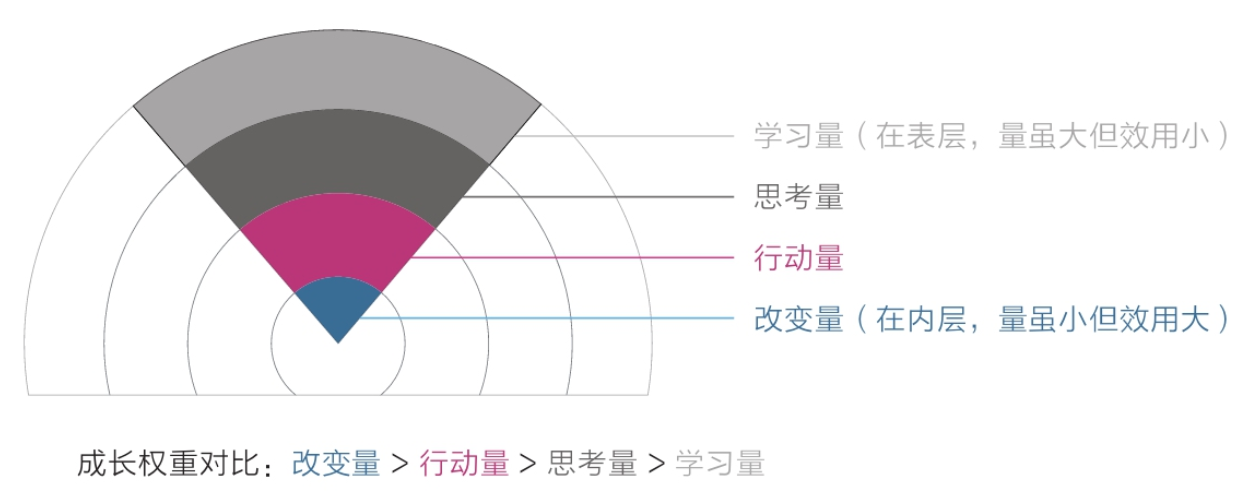

“学习、思考、行动和改变”在成长过程中的关系:学习之后的思考、思考之后的行动、行动之后的改变

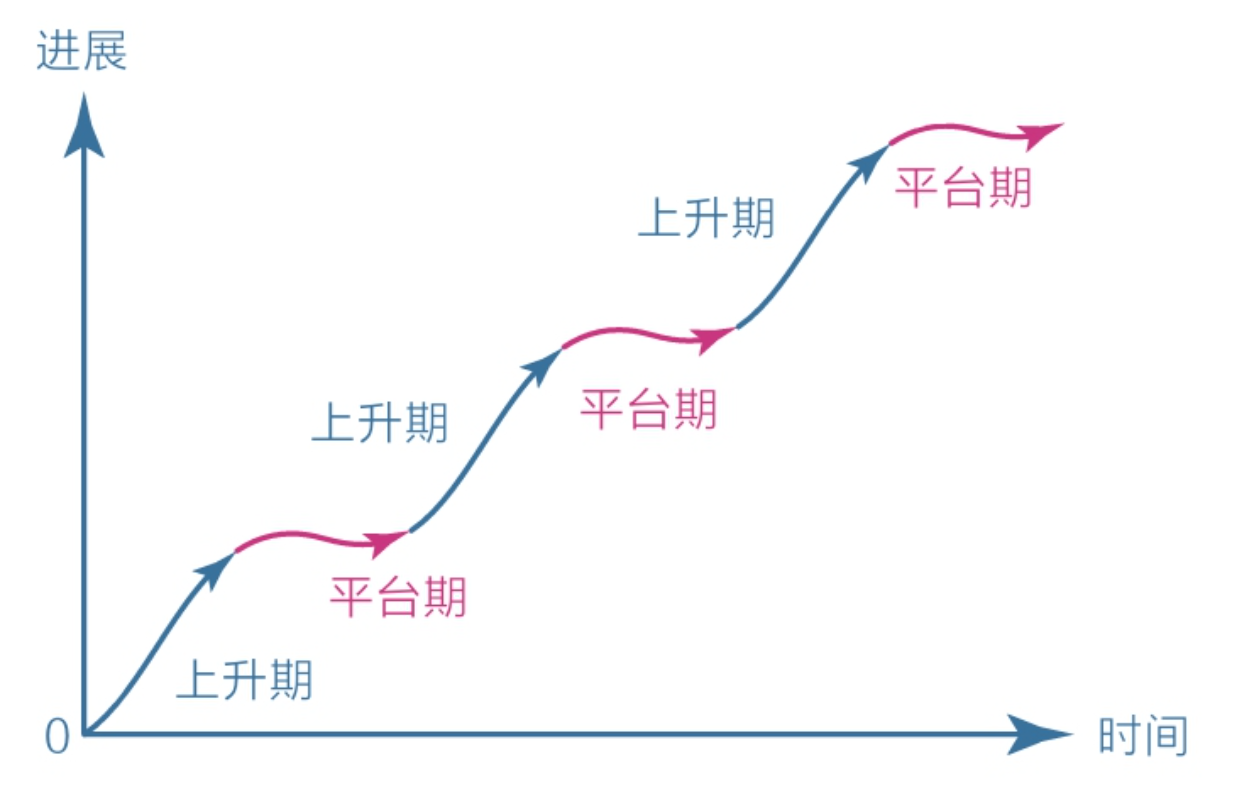

学习进展和时间的关系并不是我们想象中的那种线性关系(学多少是多少),而是呈现一种波浪式上升曲线。

耐心不是毅力带来的结果,而是具有长远目光的结果

怎样拥有耐心

面对天性,放下心理包袱,坦然接纳自己

面对诱惑,学会延迟满足,变对抗为沟通

面对困难,主动改变视角,赋予行动意义

最高级的方法是请本能脑和情绪脑出动来解决困难