《认知觉醒》(五)

五、学习力——学习不是一味地努力

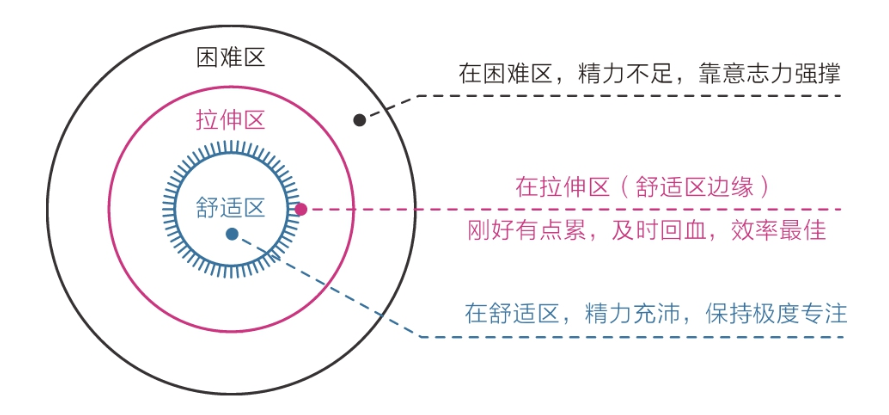

第一节 匹配:舒适区边缘,适用于万物的方法论

好的成长是始终游走在“舒适区边缘”

花大量的时间去梳理哪些内容处在自己的拉伸区,即梳理那些“会做但特别容易错或不会做但稍微努力就能懂”的内容,然后在这个区域内努力。

距离太远的,我们都把握不住

结论:不管做什么,不管当前做得怎么样,只要让自己处在舒适区的边缘持续练习,你的舒适区就会不断扩大,拉伸区也就会不断扩展,原先的困难区也会慢慢变成拉伸区,甚至是舒适区,所以成长是必然的。

一切为了匹配

拆解目标——把大目标拆分为小目标,任务就会立即从困难区转移到拉伸区,这样你就愿意行动了。

从舒适区到拉伸区的策略:提炼目标

在拉伸区练习的一大特点就是要有关注点。关注点越多、越细致,我们的注意力就越集中,提升的效果就越明显,因此,跳出舒适区的最好办法就是去发现和收集那些要点,也就是每次行动的小目标。

目标清晰了之后,“极度专注”也自然能做到了,然后通过自我测试、反思、错题本这些方式获得反馈,这样做能不断优化自己关注的要点和小目标。

第二节 深度:深度学习,人生为数不多的好出路

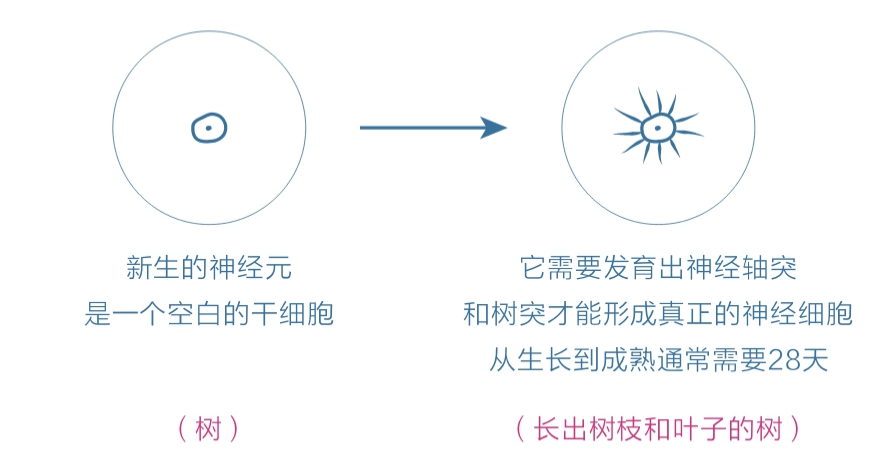

何为深度学习

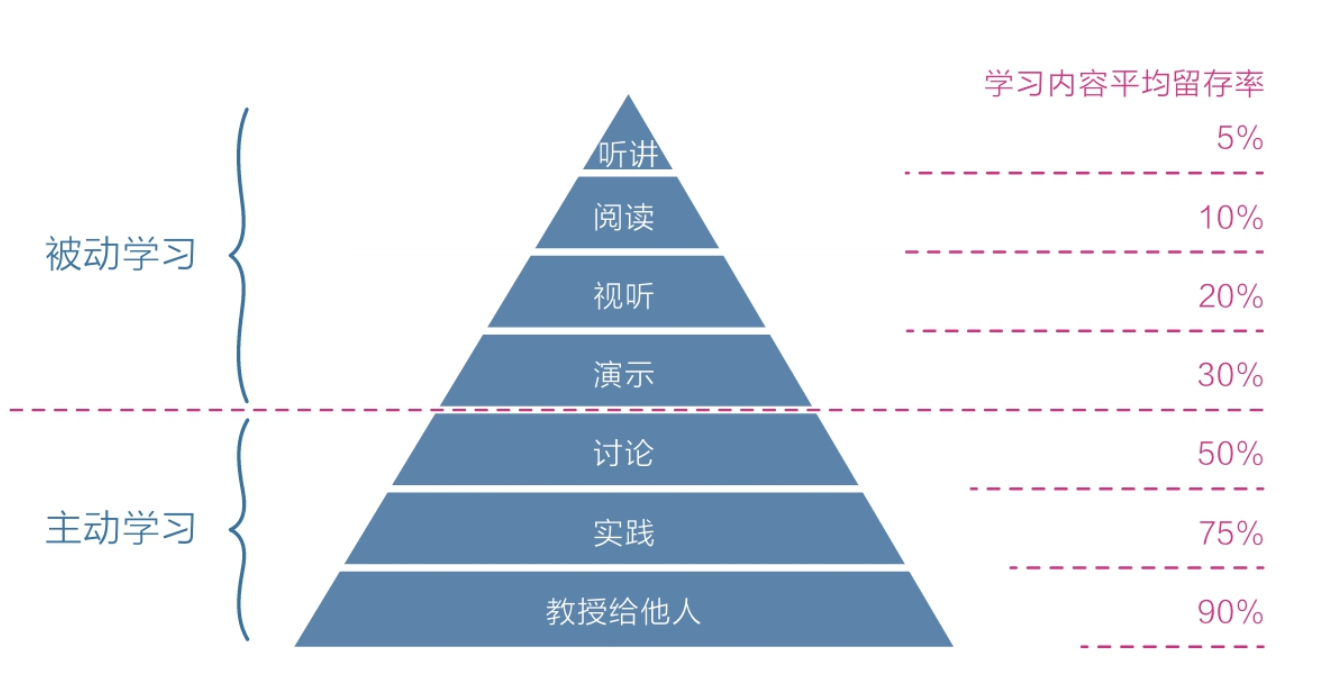

学习金字塔

被动学习:如听讲、阅读、视听、演示,这些活动对学习内容的平均留存率为5%、10%、20%和30%。

主动学习:如通过讨论、实践、教授给他人,将被动学习的内容留存率提升到50%、75%和90%。

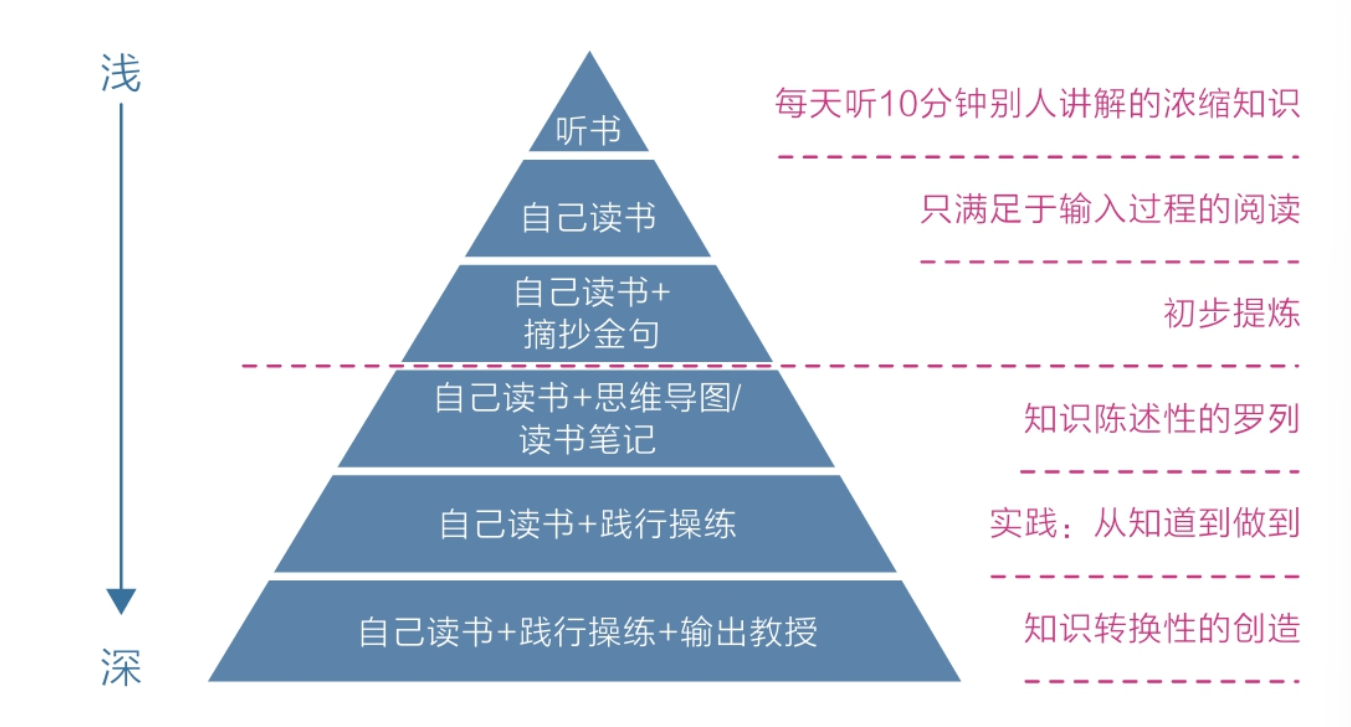

阅读金字塔

从浅到深依次为:听书、自己读书、自己读书+摘抄金句、自己读书+思维导图/读书笔记、自己读书+践行操练、自己读书+践行操练+输出教授。

必须动用已有的知识去解释新知识

浅层学习满足输入,深度学习注重输出。

逼迫自己获取高质量的知识以及深度缝接新知识,再用自己的语言或文字教授他人,是为深度学习之道。

如何深度学习

深度学习有以下3个步骤:

(1)获取高质量的知识;

(2)深度缝接新知识;

(3)输出成果去教授。

请一定相信:正确的行动往往是反天性的,让你觉得舒服和容易的事往往得不到好结果,而一开始你认为难受和困难的事才能让你真正产生收获

改进的方法:

一是尽可能获取并亲自钻研一手知识。

二是尽可能用自己的话把所学的知识写出来。

三是反思生活。

深度学习的好处

深度学习除了能让我们不再浮躁,能磨炼理智,还能带来诸多好处,比如跨界能力的提升。

让人产生更多灵感。

我们看到不同事物之间更多的关联,产生洞见。

深度之下的广度才是有效的

为浅学习正名

专注于深度学习,同时对浅学习保持开放。

第三节 关联:高手的“暗箱”

无关联,不学习

在《这样读书就够了》一书中,赵周提出了读书的三个步骤:

- 用自己的语言重述信息,即找到触动自己的信息点;

- 描述自己的相关经验,即关联生活中的其他知识;

- 我的应用,即转化为行动,让自己切实改变。

深度学习的三个层次:

- 知道信息点

- 关联信息点

- 行动和改变

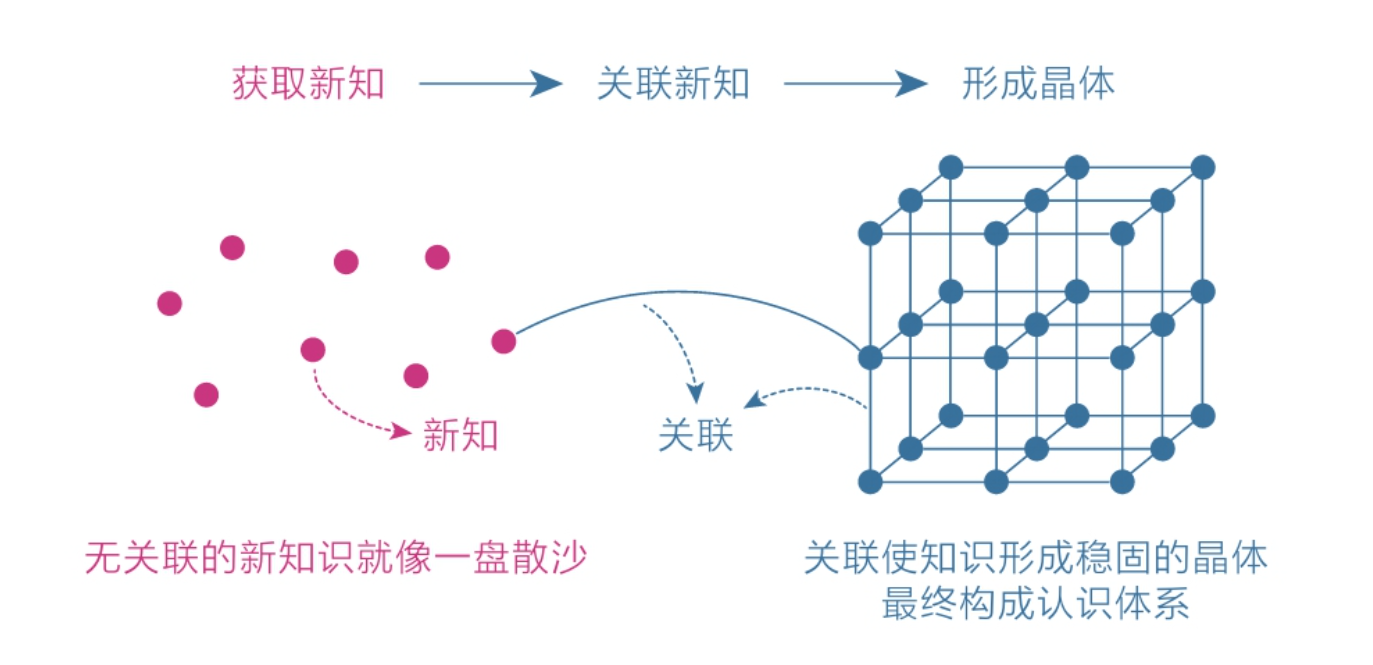

孤立的知识就像沙粒,只有关联才能将其聚沙成塔,形成稳固的知识晶体,最终构建自己的认知体系

事不关己,不关联

知识的获取不在于多少,而在于是否与自己有关联,以及这种关联有多充分。

把握“与自己有关”的筛选原则,会让关联效能大大提升。

隐蔽条件不能忽视:你需要明确的目标或强烈的需求。

如何获取关联能力

首先,手中有锤子。如果你对某件事情没有足够的热爱和投入,没有极致的专注和思考,恐怕任何事物对你都没有意义。

其次,输入足够多。如果你对某件事情没有足够的热爱和投入,没有极致的专注和思考,恐怕任何事物对你都没有意义。

再次,保持好奇心。

最后,常说一句话。“这个道理还能用在什么地方?”

一切在于主动

从今日起,请你重新认识它,主动运用它、传递它,让它不再隐藏、不再模糊。

第四节 体系:建立个人认知体系其实很简单

知识与认知的区别

真正的知识不是你知道了它,而是能运用它帮助自己做出正确的判断和选择,解决实际问题。

只有当知识能够帮助你做实际决策的时候,它才是你的知识。

知识不一定能给我们带来认知能力,而认知能力必然包含有效的知识

只学让自己触动的

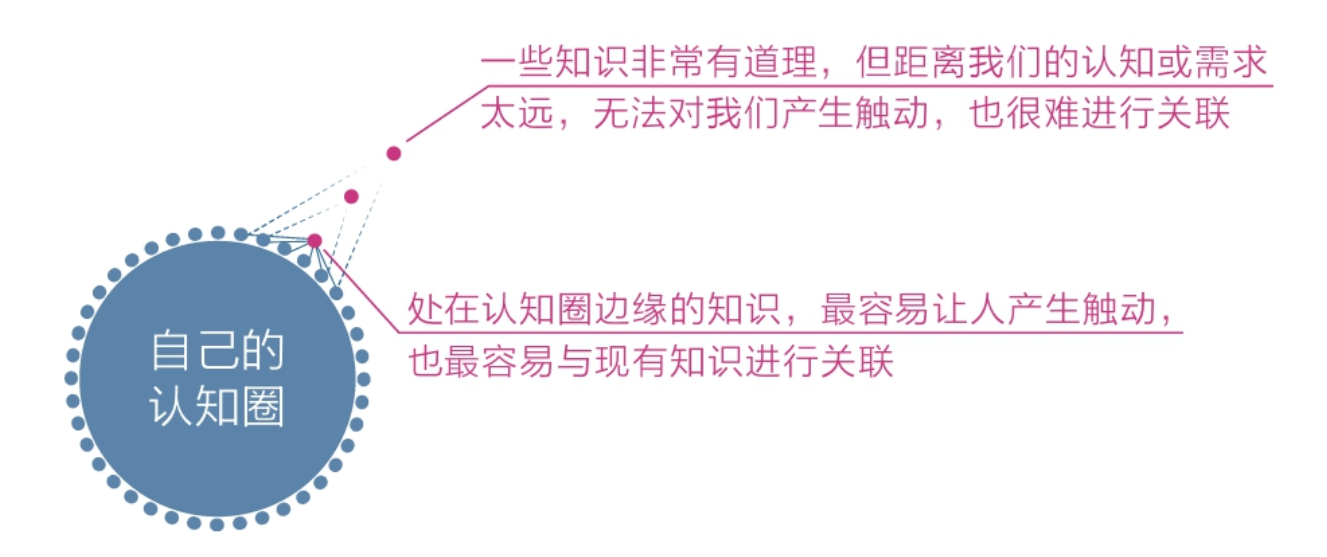

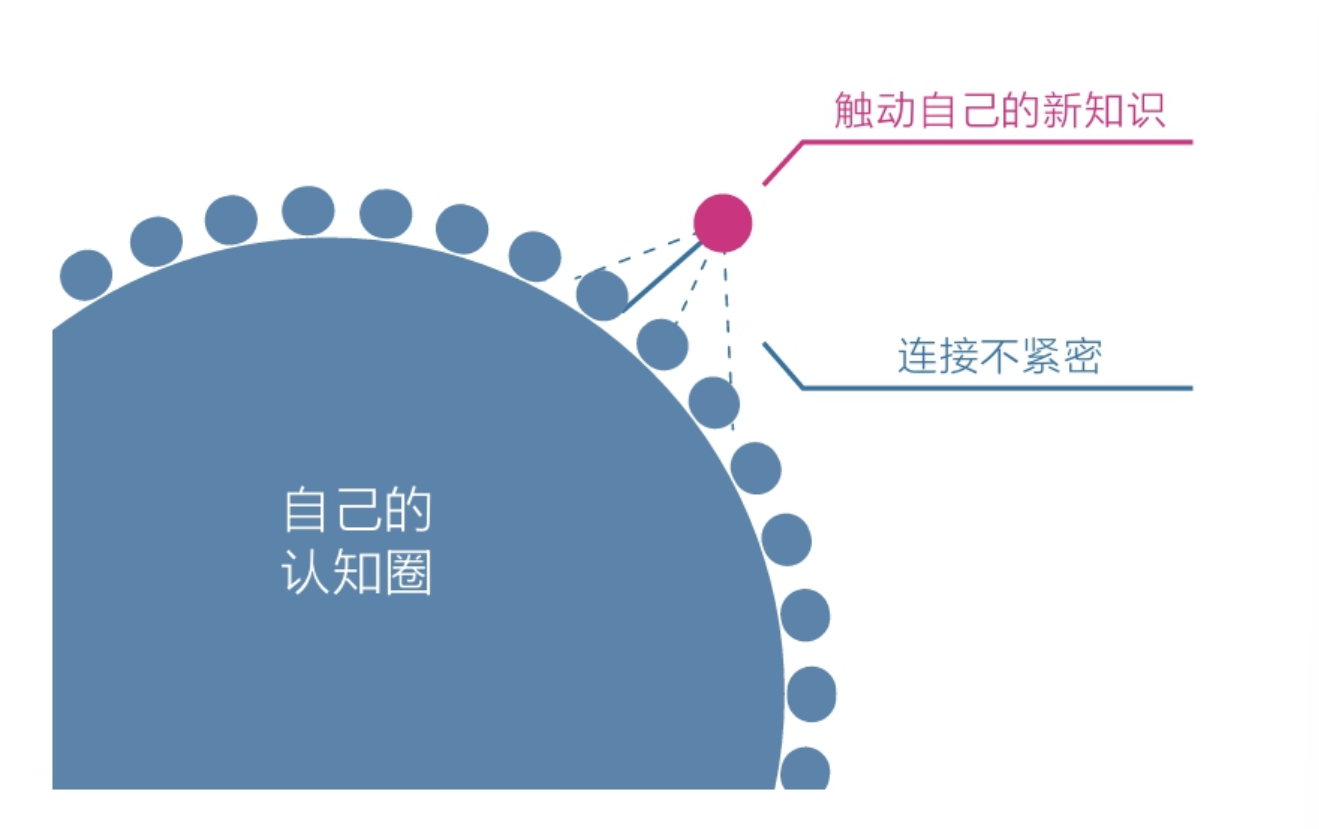

人的能力是无法跳跃发展的,只能在现有基础上一点一点向外扩展,而扩展的最佳区域就在舒适区边缘。

处于认知圈边缘的知识与我们的实际需求贴合得最紧密,因此也更容易让我们产生触动,进而与现有的知识进行关联。而他人认知体系中的很多知识,纵使再有道理,如果距离我们的认知或需求太远,就相当于处在了学习的困难区

在阅读时,我唯一要做的事情就是:寻找触动点。

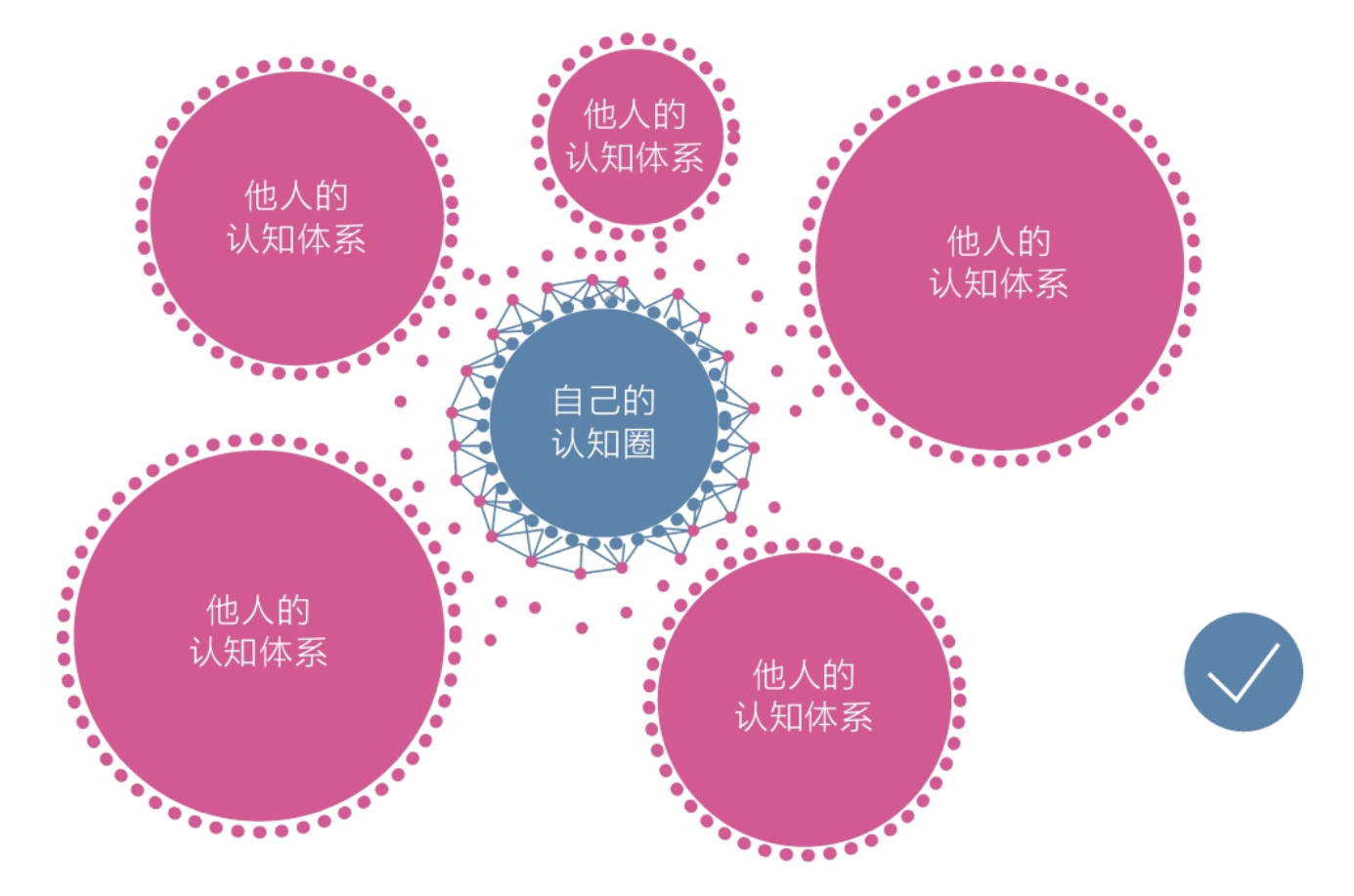

体系的本质就是用独特的视角将一些零散的、独立的知识、概念或观点整合为应对这个世界的方法和技巧。打碎各家的认知体系,只取其中最触动自己的点或块,然后将其拼接成自己的认知网络。

我们不需要全盘掌握他人的知识体系,只需要掌握那些最能触动自己、离自己需求最近的知识

触动是最好的筛选器

触动学习法:通过情绪触动,识别与自身需求结合最紧密的内容。紧紧地抓住这些内容就可以让自己处在舒适区的边缘,高效学习、快速提升。

建议:

留意每天最触动自己的那件事,不管是好的启发还是坏的体验,都写下来复盘,写得越细越好。

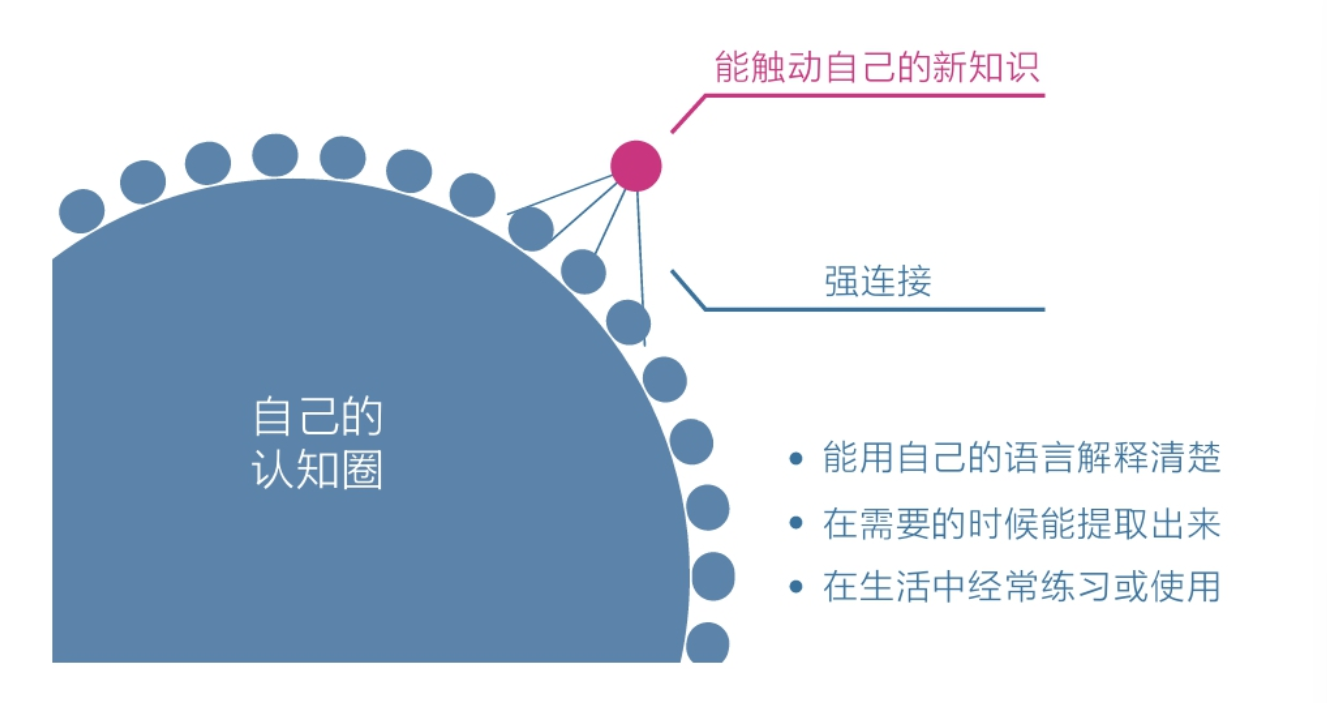

仅仅触动还不够

当时触动,但是过段时间就忘记。

伪触动:

留住他:

一是用自己的语言重新解释新知识,这会促使自己原有的知识体系对新知识做出反应。

二是在需要的时候能够顺利提取知识,提取不出来的知识就是伪触动。

三是在生活中能够经常练习或使用这些知识,因为实践是产生强关联的终极方法。

第五节 打卡:莫迷恋打卡,打卡打不出未来

动机转移,动力扭曲

人们坚持的动机,就这样不知不觉地从学习本身转移到了完成任务上,由内在需求转移到了外在形式上。

认知闭合,效能降低

认知闭合需求,就是指当人们面对一个模糊的问题时,就有给问题找出一个明确的答案的欲望

一件事若迟迟没有完成,心里就总是记挂,期盼着早点结束;此事一旦完成,做这件事的动机就会立即趋向于零。

打卡心态的特性:学不到,假装一下;学到了,立即停止

任务心态,身心分裂

破除任务心态的方法——集中心力做眼前的事情

两个策略,轻松改变

打卡知识学习活动的附属品,如何做到动机不变?

用记录代替打卡

设下限,不设上限

第六节 反馈:是时候告诉你什么是真正的学习了

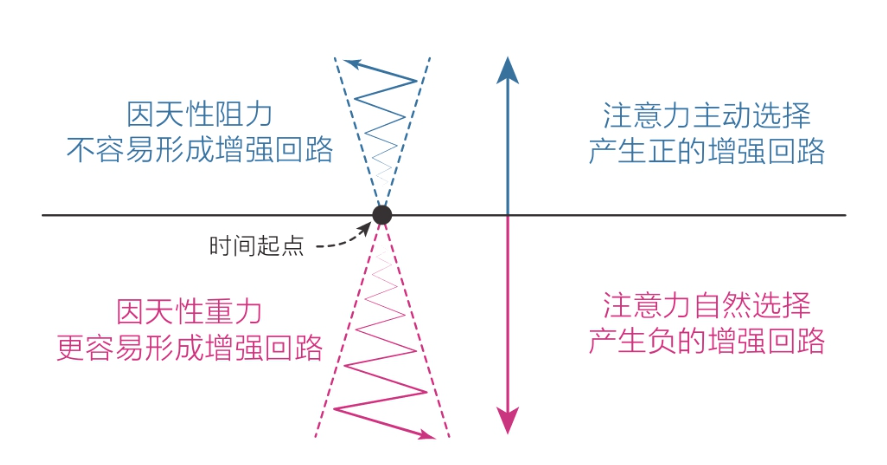

是否有及时、持续的正向反馈,正是产生学习效果差异的关键

自从有了文明和理性,人类的学习就逐渐转向了以原理、基础为导向的系统学习,这种方式看似高效,但往往过于注重输入和练习,忽视了输出和反馈,使学习过程变得痛苦、无趣。

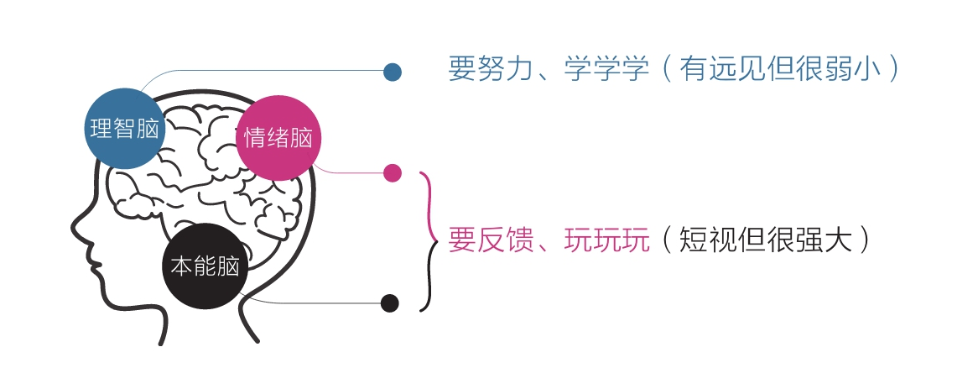

无反馈,不学习

科学的学习策略是产出作品、获取反馈,驱动本能脑和情绪脑去“玩玩玩”,而不是一味地努力坚持,让理智脑苦苦地去“学学学”

有作品意识才有未来

教是最好的学

用是最好的学

输出倒逼输入

请用作品说话……

痛苦也是一种反馈

首先,分享不是随意分享半成品,而是尽最大力气将作品打磨成自己当前能力范围内可完成的最好的样子。

其次,制定分享策略,展示给那些能力不及你的人

最后,冷静客观地对待打击。

被动学习如何获取反馈

自我测试

第七节 休息:你没成功,可能是因为太刻苦了

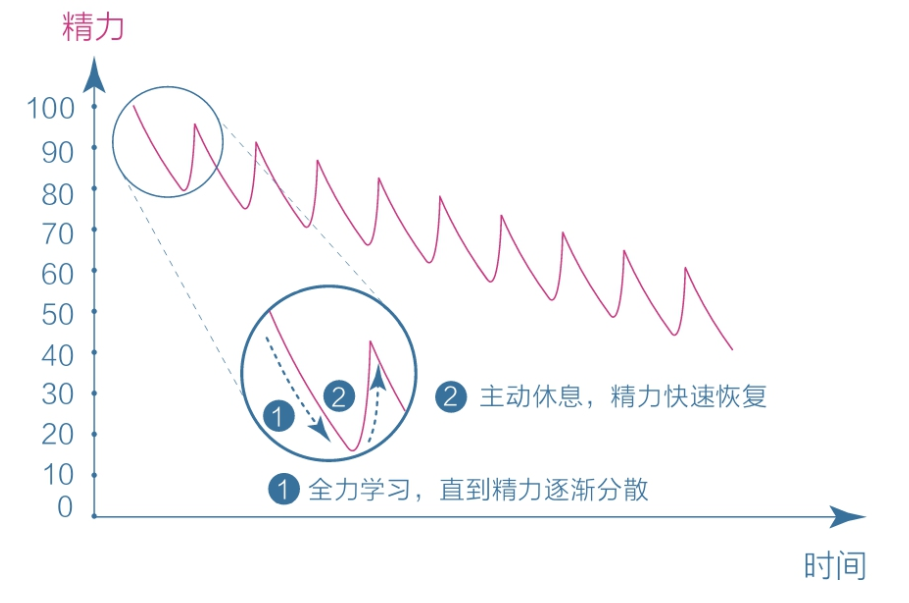

主动休息的秘密

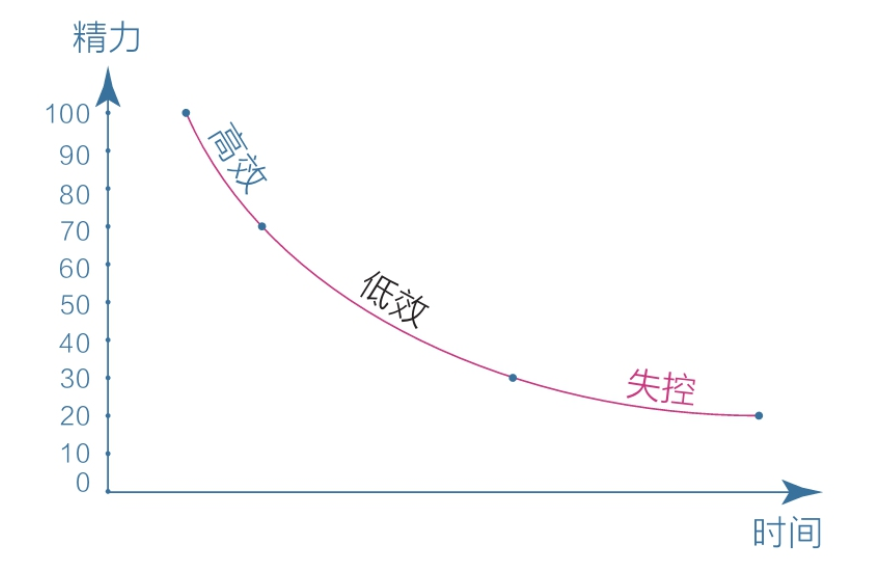

有效学习的关键是保持极度专注,而非一味比拼毅力和耐心。

刻苦者的精力变化曲线:

轻松者的精力变化曲线:

保持专注的危机

科学的模式应该是:极度专注+主动休息,如此反复。

在拉伸区练习,专注效率最佳:

将学习难度控制在拉伸区范围内:

意志失控的根源

克服困难和抵制诱惑都需要消耗意志力

一个真正的自控高手,不是一个只知道冲刺的人,而是一个善于主动休息、保持平衡的人。

能拯救你的“番茄”

极度专注+主动休息,具体的做法就是:只要开始学习或工作,就尽量保持极度专注的状态,哪怕保持专注的时间很短也是有意义的;一旦发现自己开始因为精力不足而分心走神,就主动停下来调整片刻。